Проекты:

В стадии разработки:

Пилотируемая космонавтика

Проект «Кассини-Гюйгенс»

Проект «Кассини-Гюйгенс» - автоматическая межпланетная станция, созданная совместно NASA, Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством.

Первоначально миссия космической станции была запланирована до 2008 года, однако впоследствии продлена до лета 2010 года, а потом было объявлено о дальнейшем продлении программы до 2017 года.

«Кассини-Гюйгенс» была запущена 15 октября 1997 года с космодрома мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Titan 4B/Centaur.

>Для разгона аппарат использовал гравитационное поле трёх планет. Он два раза пролетел рядом с Венерой — в 1998 и 1999 годах, затем, в августе 1999 года со скоростью примерно 19 км/с прошёл около Земли, зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, передав на Землю его фотографии.

«Кассини» оборудован 12 научными приборовами, в том числе: радар для построения подробных карт поверхности Титана и спутников, спектрометры различных диапазонов (масс-спектрометр ионов и нейтральных частиц, спектрометр для получения карт в видимом диапазоне, плазменный спектрометр, спектрометр плазмы и радиоволн, инфракрасный спектрометр, ультрафиолетовый спектрометр-камера), магнитосферная камера и магнетометр.

Автоматический зонд «Гюйгенс» предназначался для выполнения следующих основных задач

25 декабря 2004 года зонд «Гюйгенс» отделился от орбитальной станции и 14 января 2005 года этот спускаемый аппарат вошёл в атмосферу Титана, совершив мягкую посадку на его поверхность.

Спуск на парашютах сквозь атмосферу Титана занял у «Гюйгенса» 2 часа 27 минут 50 секунд. Столкновение аппарата с поверхностью Титана происходило на скорости 16 км/ч (или 4,4 м/с), при этом приборы испытали кратковременные перегрузки, в 15 раз превышающие ускорение свободного падения на Земле. Этот толчок вывел из строя один из сенсоров, однако несколько минут спустя его функционирование возобновилось. Работоспособность зонда превзошла самые оптимистичные ожидания. «Кассини» принимал сигналы «Гюйгенса» на этапе спуска в течение 147 минут 13 секунд и с поверхности — ещё 72 минуты 13 секунд до момента, когда орбитальный аппарат скрылся за горизонт. После этого сигналы зонда некоторое время принимались на радиотелескопе в Австралии, хотя и оказались слишком слабыми, чтобы использовать их в качестве канала передачи информации.

Сам «Гюйгенс» не отправлял информацию непосредственно на Землю. В его задачу входила передача данных «Кассини», который и осуществил дальнейшую её передачу на Землю, когда севший на Титан зонд остался в зоне, невидимой для передачи сигнала. Всего было передано более 500 мегабайт информации, в том числе порядка 350 изображений. Всего планировалось передать на Землю 700 фотографий, но из-за сбоя в компьютерной программе (предположительно, по причине ошибок при её разработке) половина изображений, переданных «Гюйгенсом», была утеряна.

Результаты и данные полученные по атмосфере Титана

Во время спуска «Гюйгенс» отбирал пробы атмосферы. Скорость ветра при этом (на высоте от 9 до 16 км) составила приблизительно 26 км/ч. С помощью внешнего микрофона удалось сделать запись звука этого ветра.

Одной из первых неожиданностей стало существование на Титане второго, нижнего, слоя ионосферы, лежащего между 40 и 140 км (максимум электропроводности на высоте 60 км).

Основу атмосферы Титана, как и на Земле, составляет азот. Второй по значимости газ — метан (CH4) — занимает место, в чём-то подобное водяному пару в земной атмосфере.

Атмосфера в целом на 98,6 % состоит из азота, а в приповерхностном слое его содержание уменьшается до 95 %. Таким образом, Титан и Земля — единственные тела в Солнечной системе, обладающие плотной атмосферой с преимущественным содержанием азота (разреженными азотными атмосферами, кроме того, обладают Тритон и Плутон). На метан приходится 1,6 % от атмосферы в целом и 5 % в приповерхностном слое; имеются также следы этана, диацетилена, метилацетилена, цианоацетилена, ацетилена, пропана, углекислого газа, угарного газа, циана, гелия.

В 2014 году учёными было установлено, что оранжевый цвет атмосфере Титана придаёт смесь углеводородов и нитрилов. Одним из источников метана может быть вулканическая активность.

В верхних слоях атмосферы под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения метан и азот образуют сложные углеводородные соединения. Некоторые из них по данным масс-спектрометра «Кассини» содержат не менее 7 атомов углерода. Кроме того, Титан не имеет магнитосферы и, временами выходя за пределы магнитосферы Сатурна, подвергает верхние слои своей атмосферы воздействию солнечного ветра.

Толстая атмосфера не пропускает большую часть солнечного света. «Гюйгенс» не смог зарегистрировать прямых солнечных лучей во время снижения в атмосфере. Дневное освещение на Титане напоминает земные сумерки. Сатурн также, вероятно, не может быть виден с поверхности Титана.

Результаты и данные по спуску на поверхность Титана

Внешняя температура в начале спуска составляла -202 градуса, в то время как на поверхности Титана оказалась немного выше: -179 градусов.

Согласно интерпретации данных с зонда «Гюйгенс», сделанной Тэцуо Токано из Кёльнского университета, верхняя часть облаков состоит из метанового льда, а нижняя — из жидких метана и азота.

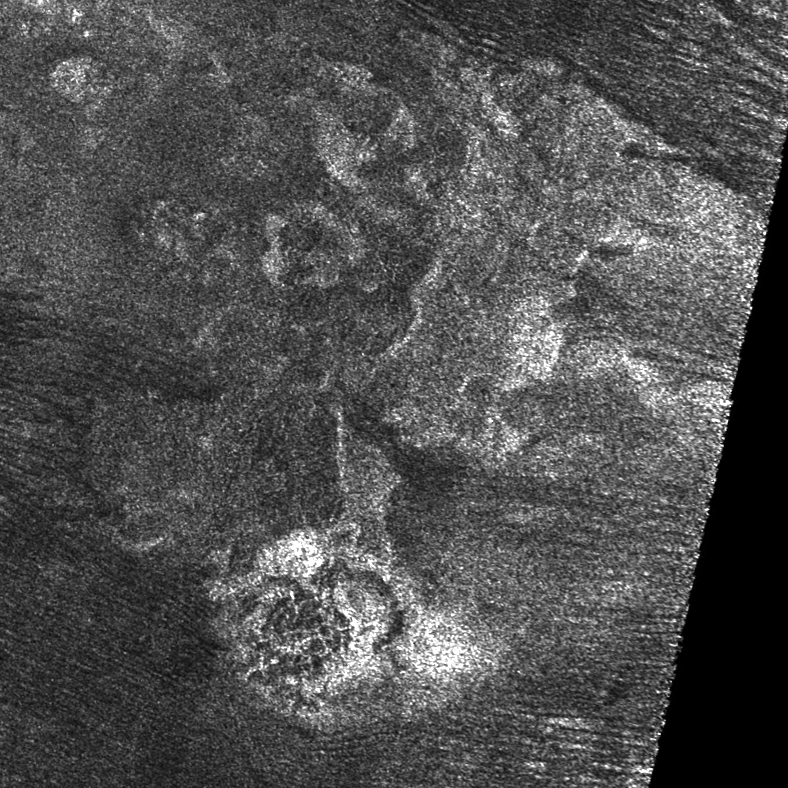

Снимки, сделанные в ходе спуска, показали сложный рельеф со следами действия жидкости (руслами рек и резким контрастом между светлыми и тёмными участками — «береговой линией»). Однако тёмный участок, на который спустился «Гюйгенс», оказался твёрдым. На снимках, полученных с поверхности, видны камни округлой формы размером до 15 см, несущие следы воздействия жидкости (галька).

Изучение свойств грунта было осуществлено с помощью пенетрометра.

Поверхность Титана, сфотографированная «Кассини» в различных спектральных диапазонах, в низких широтах разделена на несколько светлых и тёмных областей с чёткими границами. В районе экватора на ведущем полушарии расположен светлый регион размером с Австралию (видимый также на инфракрасных снимках телескопа «Хаббл»). Он получил название Ксанаду (Xanadu).

На радарных снимках, сделанных в апреле 2006 года, видны горные хребты высотой более 1 км, долины, русла рек, стекающих с возвышенностей, а также тёмные пятна - озёра. Заметна сильная эрозия горных вершин, потоки жидкого метана во время сезонных ливней могли образовать пещеры в горных склонах. К юго-востоку от Ксанаду расположено загадочное образование Hotei Arcus, представляющее собой яркую (особенно на некоторых длинах волн) дугу. Является ли эта структура «горячим» вулканическим районом или отложением какого-то вещества (например, углекислотного льда), пока неясно.

В экваториальном светлом регионе Адири обнаружены протяжённые цепи гор (или холмов) высотой до нескольких сотен метров. Предположительно, в южном полушарии может существовать массивный горный хребет протяжённостью около 150 км и высотой до 1,6 км. В горах Митрим обнаружен пик высотой 3337 метра. На вершинах гор есть светлые отложения — возможно, залежи метана и других органических материалов. Все это свидетельствует о тектонических процессах, формирующих поверхность Титана.

В целом рельеф Титана относительно ровный — вариация по высоте не более 2 км, однако локальные перепады высот, как показывают данные радара и стереоснимки, полученные «Гюйгенсом», могут быть весьма значительными; крутые склоны на Титане не редкость. Это является результатом интенсивной эрозии при участии ветра и жидкости. Ударных кратеров на Титане немного (по состоянию на 2012 год точно идентифицировано 7 и предположительно — 52). Это следствие того, что их относительно быстро скрывают осадки и сглаживает ветровая эрозия. Поверхность Титана в умеренных широтах менее контрастна.

Имеются схожие с Ксанаду по размерам тёмные области, опоясывающие спутник по экватору, которые поначалу идентифицировались как метановые моря. Радарные исследования, однако, показали, что тёмные экваториальные регионы почти повсеместно покрыты длинными параллельными рядами дюн, вытянутых в направлении преобладающих ветров (с запада на восток) на сотни километров — т. н. "тигровые полосы".

На Титане имеются отчётливые признаки вулканической активности. Однако при схожести формы и свойств вулканов, на спутнике действуют не силикатные вулканы, как на Земле или Марсе и Венере, а так называемые криовулканы, которые, скорее всего, извергаются водно-аммиачной смесью с примесью углеводородов.

Подведение итогов исследований «Кассини-Гюйгенс» по Титану

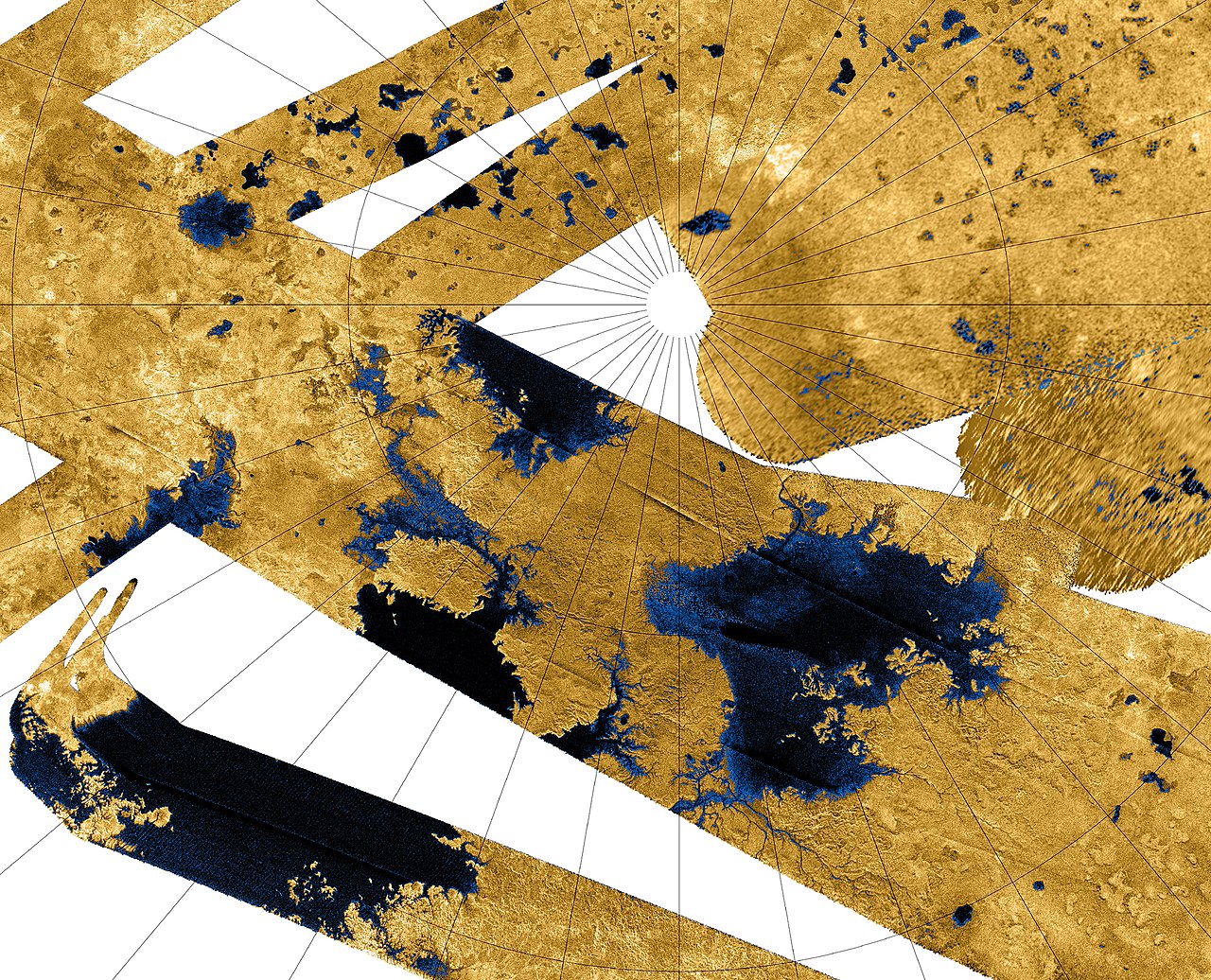

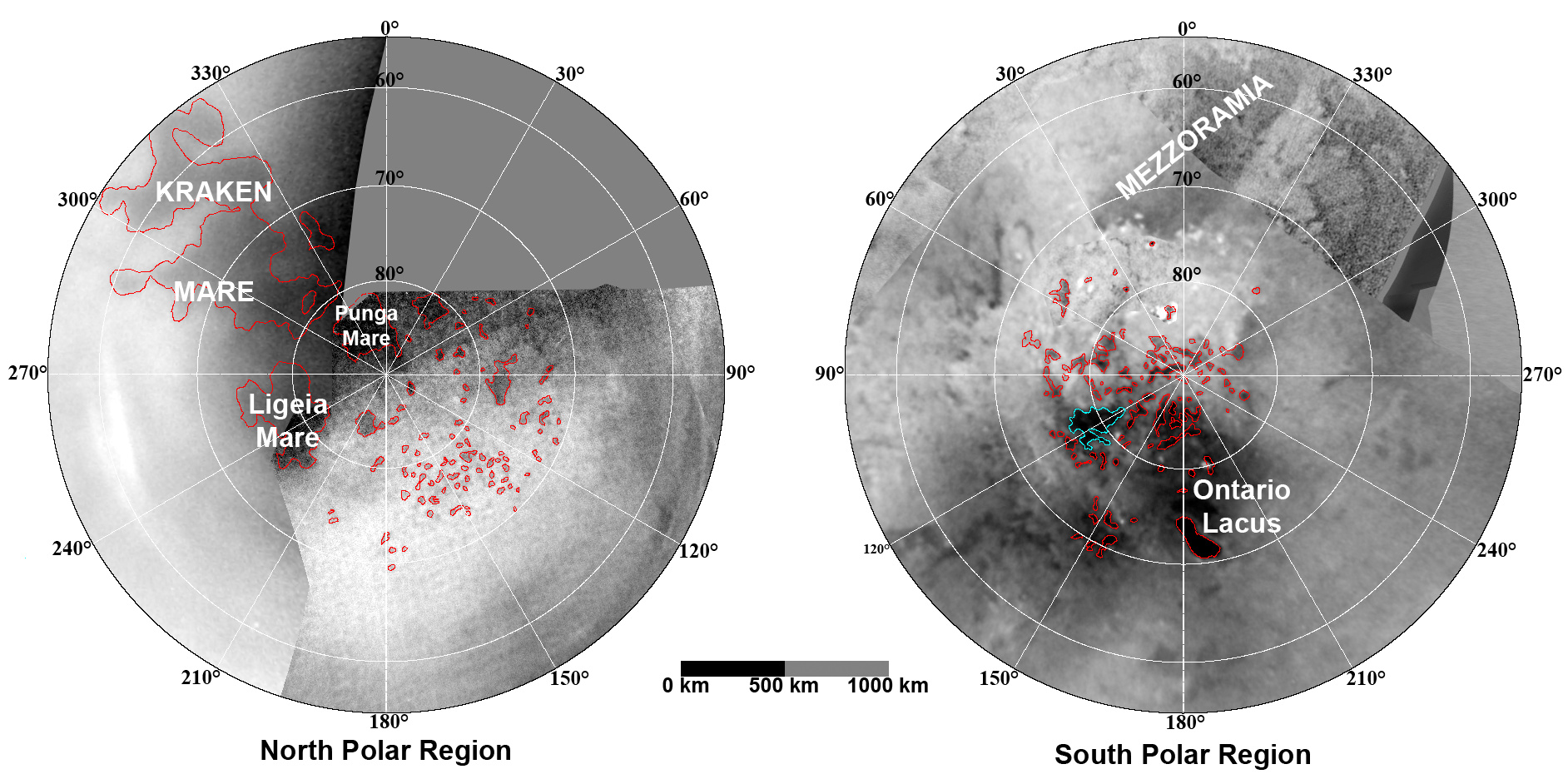

Большая часть озёр обнаружена в северной полярной области, тогда как в южной их почти нет. Это может объясняться сезонными изменениями — каждый из четырёх сезонов на Титане длится около 7 земных лет, и за это время метан может высыхать в водоёмах одного полушария и ветрами переноситься в другое.

На Титане существует подлёдный водяной океан

Подведение итогов исследований «Кассини» по Энцеладу

«Кассини» открыл богатый водой шлейф, фонтанирующий из южной полярной области. Вероятно, такие ледяные фонтаны и сформировали у Сатурна кольцо E. Орбита Энцелада проходит по наиболее плотной части рассеянного кольца Е и обменивается с ним веществом.

Предполагается два спусоба наполнения кольца Е частицами:

Энцелад имеет признаки наличия внутреннего тепла и обладает малым числом ударных кратеров в области южного полюса, указывает на то, что геологическая активность на Энцеладе сохраняется по сей день. Спутники Сатурна попадают в ловушку орбитальных резонансов, которые поддерживают сильные либрации или большой эксцентриситет орбиты; у близких к планете спутников это может вызвать периодическое нагревание недр, что в принципе может объяснять геологическую активность.

Температура поверхности Энцелада днём около -200 градусов. В разломах южной полярной области она местами достигает около -90 градусов. Наличие на Энцеладе таких участков и атмосферы, а также молодость поверхности говорит о наличии какого-то источника энергии, поддерживающего геологические процессы на спутнике.

«Кассини» пролетал через водяные выбросы с поверхности Энцелада. Атмосфера Энцелада очень разреженная. Её источником могут быть мощные гейзеры или криовулканы.

В июне 2011 года группа учёных из Университета Гейдельберга (Германия) обнаружила, что вода под застывшей корой Энцелада — солёная.

В мае 2015 годе в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta вышла статья ученых из института Карнеги, в которой были опубликованы результаты по определению кислотности жидкости, выбрасываемой гейзерами Энцелада. Модель океана, построенная авторами исследования на основе данных, полученных зондом Кассини с помощью масс-спектрометров и газоанализаторов, показывает, что в веществе струй, а, следовательно, и в водах подповерхностного океана, содержится большое количество растворенной поваренной соли и соды. Они обладают щелочной средой, с рН порядка 11-12, сопоставимым с растворами аммиака. (Похожим составом растворенных веществ обладают озеро Моно в Калифорнии и Магади в Кении, в которых обитают как одноклеточные так и многоклеточные организмы, в том числе различные рачки). Это очень щелочная среда: даже при pH порядка 11 могут выжить лишь немногие бактерии и грибы.

В апреле 2017 года обнародованы обработанные сведения, собранные «Кассини» при пролёте 28 октября 2015 года с рекордного расстояния в 25 км над трещинами («тигровыми полосами») на южном полюсе: состав выбрасываемой сквозь них жидкости был проанализирован с помощью масс-спектрометров. Помимо воды, углекислого газа метана и аммиака ученые обнаружили большие количества водорода.

В 2014 году были опубликованы результаты исследований, согласно которым на Энцеладе существует подповерхностный океан. В основу этого вывода легли измерения гравитационного поля спутника, сделанные во время трех близких пролетов «Кассини» над Энцеладом в 2010-2012 годах. Полученные данные позволили ученым достаточно уверенно утверждать, что под южным полюсом спутника залегает океан жидкой воды. Размер водной массы сопоставим с североамериканским озером Верхним (площадь составляет 10 % от площади Энцелада), толщина — около 10 км, а глубины залегания - 30-40 км. Он простирается от полюса до 50-х градусов южной широты. Дно, предположительно, каменное. Есть ли вода под северным полюсом Энцелада, остаётся неясным.

В 2011 году учёные NASA на «Enceladus Focus Group Conference» заявили, что Энцелад — «наиболее пригодное для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли», а астробиолог Крис Маккей из Исследовательского центра NASA заявил, что в Солнечной системе только на Энцеладе обнаружены «жидкая вода, углерод, азот в форме аммиака и источник энергии».

Новые спутники от «Кассини»

Кроме того благодаря снимкам «Кассини» было получена масса фотографий и картографировано множество остальных (на настоящий момент, насчитывающих 63) спутников Сатурна, также колец Сатурна.

«Спицы» в кольцах Сатурна от «Кассини»

Изображения, полученные 5 сентября 2005 года, изображали «спицы» в кольцах Сатурна, впервые обнаруженные в 1977 году при помощи наземных наблюдений и затем подтверждённые аппаратами «Вояджер» в 1980-x годах. Механизм образования «спиц» всё ещё не ясен.

Шторма на Сатурне от «Кассини»

В ноябре 2006 года на северном полюсе Сатурна была открыта атмосферная структура, представляющая собой шестиугольный шторм. Эта структура расположена на северном полюсе Сатурна и имеет в поперечнике более 25 тысяч километров.

25 октября 2012 года «Кассини» стал свидетелем последствий шторма, именуемого Большое Белое Пятно, который повторяется примерно каждые 30 лет на Сатурне.

Комплекс «Кассини-Гюйгенс» состоит из:

- орбитальной станции «Кассини» (первый искусственный спутник Сатурна), предназначенной для исследования планеты Сатурн, его колец и спутников;

- спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», созданный Европейским космическим агентством, предназначенной для посадки на Титан (первый космический аппарат, который совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе).

Исходя из результатов данных «Вояджера-2», исследования спутника Энцелад также рассматривались, как приоритетная цель.

С 22 июля 2006 года по 28 мая 2008 года «Кассини» совершил 21 пролёт около Титана (минимальное расстояние 950 км) и 20 пролётов около Энцелада (минимальное расстояние - всего 50 км). После продления до 2010 года запланирован дополнительно 21 пролёт Титана и 7 - Энцелада, а затем при пролении до 2017 года - ещё 56 пролётов Титана и 20 пролётов около Энцелада.

15 сентября 2017 года космический аппарат «Кассини» под управлением NASA выполнил несколько коррекций своей орбиты вокруг Сатурна, вошёл атмосферу и планово сгорел, чтобы избежать загрязнения и радиоактивного заражения планетарной системы Сатурна.

Размеры станции составляют 6,7 м в высоту и 4 м в ширину.

Вес комплекса при старте — 5710 кг.

Из них зонд «Гюйгенс» - 320 кг (имеет размеры 1,3 м в диаметре и 2,7 м термозащитный панцирь);

а также 336 кг научных приборов «Кассини» и 3130 кг топлива.

Из-за большого расстояния Сатурна от Солнца невозможно использовать солнечный свет как источник энергии для аппарата. Поэтому для «Кассини» применили энергию от радиоизотопного термоэлектрического генератора, который использует для получения электричества 32,8 килограмма плутония.

На аппарате установлены два основных реактивных двигателя тягой по 445 ньютонов (двигатель продублирован на случай поломки). «Кассини» также оборудован 16-ю двигателями малой тяги, используемыми для стабилизации аппарата, а также при малых орбитальных маневрах.

1 июля 2004 года после торможения «Кассини» вышел на орбиту спутника Сатурна.

- определить физические характеристики атмосферы Титана (плотность, давление, температура и так далее) в зависимости от высоты;

- измерить процентное соотношение составляющих атмосферы;

- исследовать химические и, в частности, фотохимические процессы в атмосфере, особенно в отношении органических молекул, а также формирование и состав аэрозолей;

- охарактеризовать метеорологию Титана, в частности, физику облаков, грозовые разряды и общую циркуляцию;

- исследовать физическое состояние, топографию и состав поверхности Титана.

Для осуществления научных экспериментов зонд «Гюйгенс» был оснащён шестью инструментами:

- для определения физических и электрических свойств и тмосферной структуры (Huygens Atmospheric Structure Instrument, HASI);

- доплеровский измеритель скорости и сноса (Doppler Wind Experiment, DWE) — для изучение направления и силы ветров Титана;

- формирователь изображений при спуске/спектральный радиометр (Descent Imager/Spectral Radiometer, DISR) для отображения спуска и исследование уровня освещённости;

- газовый хроматограф/масс-спектрометр (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS) для идентификации и измерения химического состава атмосферы Титана;

- коллектор аэрозолей и пиролизёр (Aerosol Collector and Pyrolyser, ACP) для анализа атмосферных аэрозольных частиц;

- пакет для научного исследования поверхности (Surface-Science Package, SSP) для определение свойств поверхности.

Бортовые приборы обнаружили плотную метановую дымку (ярусы облаков) на высоте 18-19 км, где атмосферное давление составляло приблизительно 50 килопаскалей (или 380 миллиметров ртутного столба).

По данным «Кассини», нижняя часть атмосферы Титана обращается существенно быстрее поверхности, представляя собой единый мощный постоянно действующий ураган.

Жёлтая метановая дымка, которая так мешает наблюдать поверхность Титана, присутствует в атмосфере на всех высотах, хотя первоначально ожидалось, что ниже 60 км атмосфера будет практически прозрачной.

По данным «Гюйгенса» на поверхности Титана ветер был очень слабым (0,3 м/с), на небольших высотах направление ветра менялось. Это оказалось полной неожиданностью для учёных. На высоте около 80 км в атмосфере Титана царит практически мёртвый штиль — сюда не проникают ни ветры, дующие ниже 60 км, ни турбулентные движения, наблюдаемые вдвое выше. Причины такого странного замирания движений пока не удаётся объяснить.

На высоте 8-16 км простирается очень разреженный слой облаков, состоящих из смеси жидкого метана с азотом, покрывающий половину поверхности спутника. Слабая изморось постоянно выпадает из этих облаков на поверхность, компенсируемая испарением (аналог гидрологического цикла на Земле). Выше 16 км, отделенный промежутком, лежит разреженный слой облаков из кристалликов метанового льда.

Первоначально грунт интерпретировали как тонкую корку сравнительно однородной консистенции на более мягкой основе. Позже данные пенетрометра были пересмотрены: теперь считается, что при посадке он ударился о гальку, после чего погрузился в грунт, общая консистенция которого соответствует консистенции влажного песка или плотного снега. Зонд погрузился в грунт на глубину 10—15 см. При этом из грунта выделялся метан (его выбросы были зарегистрированы приборами зонда).

Тёмный цвет низменностей объясняется скоплением частиц углеводородной «пыли», выпадающей из верхних слоёв атмосферы, смываемой метановыми дождями с возвышенностей и приносимой в экваториальные районы ветрами. Пыль может быть перемешана с ледяным песком.

Изначально существование вулканизма было предположено после обнаружения в атмосфере аргона-40, который образуется при распаде радиоактивных веществ. Позже «Кассини» зарегистрировал мощный источник метана, который предположительно является криовулканом. Так как на поверхности спутника до сих пор не было найдено ни одного источника метана, способного поддерживать постоянное количество вещества в атмосфере, то теперь считается, что основная часть всего метана происходит из криовулканов.

Кроме того, в декабре 2008 года астрономы зарегистрировали в атмосфере два светлых образования временного характера, однако они оказались слишком долговечными, чтобы принять их за погодное явление. Предполагается, что это было последствие от активного извержения одного из криовулканов.

Средняя температура на Титане составляет –180 градусов, что вполне достаточно для перехода ацетилена в твёрдое состояние. Так как на полюсах температура опускается ещё ниже, учёные полагают, что на там вполне могут существовать ацетиленовые ледники толщиной несколько километров. Возможно, полярные регионы Титана покрыты ацетиленовыми ледниками.

Под действием солнечных лучей в атмосфере постоянно образуются водород и ацетилен, которые должны были наблюдаться в том числе на поверхности Титана. Однако следов ацетилена на поверхности не обнаружено, а количество водорода близко к поверхности уменьшается.

Этот факт некоторые специалисты (Chris McKay, NASA’s Ames Research Center in Moffet Field; Heather Smith, International Space University in Strasbourg) трактуют как косвенные признаки наличия жизни. По их предположениям, на Титане могут существовать формы жизни, отличающиеся от земных, основанные на метане (вместо воды), дышащие водородом и питающиеся ацетиленом.

Однако менее оптимистичные специалисты (Mark Allen, NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena) склонны рассматривать биологические причины потери водорода и ацетилена в последнюю очередь, a в первую очередь будут искать возможные небиологические объяснения обнаруженного явления.

На Титане также, возможно, время от времени случаются извержения находящегося в жидком состоянии полиэтилена.

Массы этого вещества поднимаются к коре этого спутника Сатурна, и, если они накапливаются в большом количестве, на поверхности данного космического тела может вздуваться пластиковый "пузырь".

Если говорить о его углеводородных морях, то, судя по данным, полученным с аппарата "Кассини", площадь самого большого из недавно обнаруженных составляет 100 000 квадратных километров. Теперь с помощью современных инструментов ученым, наконец, удалось обнаружить моря, размеры которых сильно превосходят размеры обнаруживавшихся ранее озёр.

До недавнего времени наличие большого количество углеводорода в атмосфере спутника объяснялось именно существованием метановых океанов. Недавно, однако, исследователи ещё раз попытались высчитать, сколько жидкого метана должно находиться на поверхности Титана, чтобы теоретические данные сошлись с наблюдениями. Выяснилось, что уже замеченных морей и озёр вполне достаточно. Пока предполагается, что их главным компонентом является жидкий метан.

На радарных изображениях, полученных 21 июля 2006 года были обнаружены «бассейны», заполненные жидкими углеводородами (метаном или этаном), расположенные в северном полушарии Титана. Размеры озёр — от километра до сотен километров в поперечнике. 13 марта 2007 года руководство миссии объявило об обнаружении большого скопления «морей» в северном полушарии Титана.

Крупнейшее озеро (Море Кракена) достигает в длину 1000 км, ещё одно (Море Лигеи) при площади 100 000 км кв. превосходит любое из земных пресноводных озёр.

Согласно данным «Кассини» и компьютерным расчётам, состав жидкости в озёрах следующий: этан (76—79 %), пропан (7—8 %), метан (5—10 %). Кроме того, озёра содержат 2—3 % цианида водорода, и около 1 % бутена, бутана и ацетилена.

«Кассини» обнаружил свидетельство наличия на Титане подземного океана, состоящего из воды и аммиака. Это открытие было с помощью радарных измерений вращения Титана.

По словам Ральфа Лоренца, руководителя исследования NASA, поверхность этого спутника, на которой есть дюны, каналы и горы, больше всего похожа на земную.

С помощью полученных ранее радарных данных, специалистам удалось установить местоположение 50 уникальных неровностей его поверхности. Затем они попытались найти в более поздней информации, присланной «Кассини» те же озёра, каньоны и горы, но обнаружили, что они сдвинулись примерно на 30 километров от ожидаемых точек. Легче всего это можно объяснить наличием под корой Титана океана, благодаря которой она и смещается.

Исследователи полагают, что под 100 километрами льда Титана располагается океан, состоящий из смеси воды в жидком состоянии с аммиаком. Ральф Лоренц указывает, что комбинация богатой органическими соединениями поверхности с жидкой водой под корой даёт серьёзную пищу для размышления астробиологам. Он говорит, что дальнейшее изучение вращения Титана поможет лучше понять зависимость движения коры от атмосферных ветров, а также понять, насколько меняется скорость её вращения в зависимости от времени года.

- главный источник частиц — криовулканические факелы южной полярной области Энцелада. Большинство их выбросов падает обратно на поверхность спутника, но некоторые частицы преодолевают его притяжение и попадают в кольцо Е, так как первая космическая скорость для Энцелада составляет всего 866 км/ч.

- второй источник частиц — выбросы с поверхности Энцелада при ударах метеоритов. Это справедливо и для других спутников Сатурна, орбита которых проходит внутри кольца Е.

Если Энцелад геологически активен, тогда это одно из трёх небесных тел во внешней Солнечной системе (наряду со спутником Юпитера Ио и спутником Нептуна Тритоном), на которых наблюдаются активные извержения.

В атмосфере содержится: 91 % водяной пар, 4 % азот, 3,2 % углекислый газ, 1,7 % метан. Гравитации этого маленького спутника не хватает для удержания атмосферы, следовательно, есть постоянный источник её пополнения.

Также выяснилось, что химический состав Энцелада очень схож с составом комет.

Камеры «Кассини» сфотографировали северный полюс Энцелада, поверхность которого оказалась значительно старше поверхности южного полюса, а инструмент, называемый CIRS позволил лучше рассмотреть "тигриные полосы" - разломы в ледяной коре спутника.

Учёные надеются найти на фотографиях изменения, произошедшие с 2005 года, когда разломы были сфотографированы в последний раз. Во время этого пролёта Энцелада, CIRS позволил установить, что тёплые точки на поверхности спутника сходятся с местоположением "тигриных полос". Температура в районе "тигровых полос" - разломов поверхности космического тела - на 90 градусов превышает температуру в его других регионах.

Если эти источники тепла достаточно мощны, чтобы растопить море или океан под ледяной корой Энцелада, тогда электрические токи, возникающие в этом море, должны оказывать влияние на магнитные поля вблизи спутника.

Анализ состава указывает, по словам геологов, на активные гидротермальные процессы в океане Энцелада. Помимо генерации водорода, как отмечено в посвящённой этому публикации, что на дне океана, вероятно, происходят процессы восстановления углекислого газа до метана, а подобные гидротермальные реакции схожи с активностью древних океанов Земли, которая стала источником энергии для первых организмов.

Согласно результатам анализа данных пролета «Кассини» над южным полюсом Энцелада 6 ноября 2011 года, опубликованным в 2017 году, средняя толщина ледяного слоя над океаном составляет не 18-22, как считалось, а всего 2 км.

1 мая 2005 года в щели Килера был обнаружен спутник S/2005 S 1, впоследствии получивший название Дафнис (Daphnis). Это второй спутник Сатурна (после Пана), орбита которого лежит внутри колец.

В 2007 году «Кассини» обнаружил спутник Анфа, в 2008 году спутник Эгеон и в 2009 году спутник с временным названием S/2009 S 1.

Между 2012 и 2016 шестигранник трансформировал цвет из преимущественно синего в золотой цвет. Теория предполагает объяснение этого как трансформацию солнечного света в мутных атмосферных вихрях из-за смены сезона. В период между 2004 и 2008 годами было отмечено, что на Сатурне было меньше синего цвета в целом.

Данные из композитного инфракрасного спектрометра (CIRS) показывают всплеск температуры в стратосфере Сатурна на 83 градуса выше нормального. Одновременно наблюдается значительное увеличение концентрации газообразного этилена (газ, который встречается крайне редко на Сатурне).

Этот шторм стал крупнейшим горячим стратосферным вихрем в Солнечной системе после Большого Красного Пятна на Юпитере.

В заключение отметим. что КСМФ в 2015 году составил собственный каталог спутников, с данными которого можно ознакомиться по ссылке

спутники Сатурна.

Информационные источники - ru.wikipedia.org